ダンベルトレーニングでテニス肘になる原因

ねもと整体&ストレッチスタジオ院長根本大

川崎市登戸・向ヶ丘遊園の「ねもと整体&ストレッチスタジオ」院長 根本大。20年の臨床経験を持つ関節ニュートラル整体の施術者。健康運動指導士・米国ストレングス&コンディショニングスペシャリスト。整体技術と運動指導の両面からのサポートしており、長年の経験をお伝えしています。

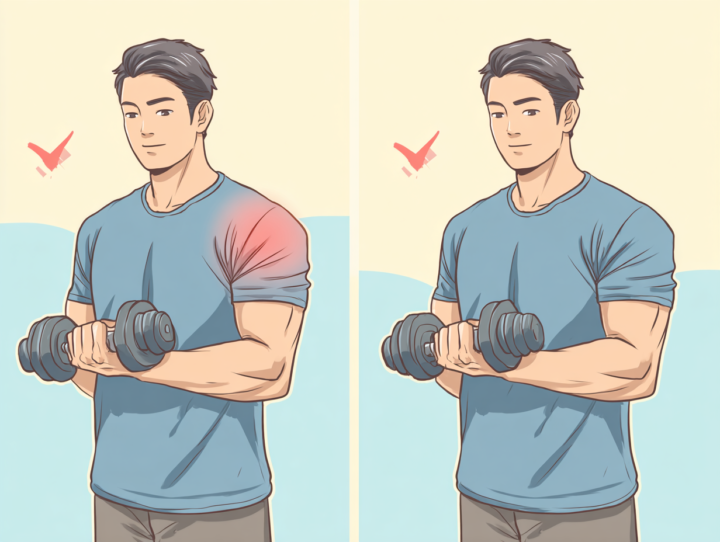

| 正しいフォーム | 怪我 | テニス肘 |

| 最大限の効果を上げる〇 | 一瞬で痛める× | 繰り返しで痛める× |

ダンベルトレーニングを続けていたら、肘の外側に痛みが出てきた…

筋トレで体を鍛えようとしているのに、肘が痛くて思うようにトレーニングができない。それは「テニス肘(上腕骨外側上顆炎)」かもしれません。

実は、ダンベルトレーニングによるテニス肘は、手首や肘の使い方だけが原因ではありません。多くの場合、筋トレにより全身のバランスが崩れていることで、肘に過度な負担がかかっているのです。

当スタジオには、ダンベル種目で肘を痛めた方が多く来院されます。20年以上の臨床経験に基づく関節ニュートラル整体の視点から、痛みの出ている肘だけでなく、なぜその負担がかかるようになったのかという根本原因を見極め、再発しない体づくりをサポートしています。

この記事では、ダンベルトレーニングでテニス肘になる具体的な原因メカニズムと、当スタジオでの改善アプローチについて詳しく解説していきます。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とは?

ダンベルを使用した時の生体力学的メカニズムをご紹介します。

手首の固定: マシンのトレーニングに比べて、ダンベルは不安定です。手首を固定しようと前腕伸筋群(特に短橈側手根伸筋)が過剰に力が入り、トレーニングエラーが起こりやすいことが挙げられます。

グリップ圧の増加: 重量が増すほど強く握るため、外側上顆付着部に引っ張りストレスがかかります。

遠心性収縮: 下ろす局面(エキセントリック)で筋腱移行部に微細損傷が蓄積されてきます。手首や肘の関節は小さい筋肉の為、力が強いトレーニーでさえ、油断すると肘への重大なストレスがかかります。

ダンベル使用時に肘を痛める3つの原因

ダンベルトレーニングでテニス肘を引き起こす原因は、単なる「使いすぎ」ではありません。多くの場合、体の使い方や関節の動きに問題が潜んでいます。ここでは、当スタジオに来院される方に共通して見られる3つの主要な原因を解説します

肘関節の過伸展による外側上顆への過剰ストレスです。

ベンチプレスのトップポジション: 肘を完全に伸ばしきると、前腕伸筋群が手首を安定させようと過緊張

トライセプス系種目: キックバックやエクステンションで肘を伸展しきる際、外側上顆付着部が過度に引っ張られる

反復による蓄積: 1回1回は小さなストレスでも、セット・レップを重ねることで微細損傷が蓄積

当スタジオでは、肘関節の「ロックするまで伸ばし切らない」を重視しています。完全伸展の手前、わずかに屈曲した状態(10〜15度程度)が最も関節に負担がかかりません。この角度を保つことで、外側上顆への牽引ストレスを大幅に軽減できます。

初心者に多い間違ったフォームパターン

痛めやすいパターンの中で、特に多いのが以下の3つです。

1. 反動をつけたチーティング動作

重量が重すぎる場合、体全体を使って反動をつけて持ち上げようとします。この動作が多くあります。

2. ベンチプレスに多い肘の伸ばしすぎ

ベンチプレスに多いのですが、肘を伸ばしすぎて関節がロックされてしまう動作です。

3. アームカールでの手首のひねり

アームカールなどで手首を回外させる(外側にひねる)動作でも起こりやすいです。

この3つの動きを正確に行わないと、一瞬で肘を痛めることもありますし、繰り返しの動作で徐々に悪化していくケースも多いと思います。

テニス肘を引き起こしやすいダンベル種目とNG動作

起こりやすいダンベル種目

テニス肘を引き起こしやすい代表的なダンベル種目をご紹介します。

1. 反動をつけたチーティング動作で起こりやすい種目

アームカール系

ダンベルカール: 重量が重すぎると、腰を使って反動で上げようとする

ハンマーカール: 体を揺らして勢いをつけると、前腕伸筋群に過負荷

コンセントレーションカール: 肘を支点に無理やり持ち上げると外側上顆にストレス

肩種目

サイドレイズ: 反動で振り上げると、下ろす局面で前腕に強い遠心性負荷

フロントレイズ: 同様に反動使用で手首・肘に過剰なストレス

2. 肘の伸ばしすぎ(ロックアウト)で起こりやすい種目

プレス系

ダンベルベンチプレス: トップポジションで肘を完全に伸ばしきると外側上顆に牽引ストレス

インクラインプレス: 角度がつく分、肘のロックアウトがさらに強調される

ショルダープレス: 頭上で肘を伸ばしきると過伸展しやすい

トライセプス系

キックバック: 肘を後方で完全伸展させると外側上顆付着部が過度に引っ張られる

オーバーヘッドエクステンション: 頭上での伸展動作で過伸展リスク高い

3. 手首の回外(ひねり)で起こりやすい種目

アームカール系

ダンベルカール: 上げる動作で手首を外側にひねる(回外)と短橈側手根伸筋に強い負荷

リバースカール: 手のひらを下に向けた状態で持ち上げるため、前腕伸筋群に最大負荷

ハンマーカール: 中間位から回外方向への動きで肘外側にストレス

背中種目

ワンアームロー: 引く動作で前腕が過度に回内・回外すると外側上顆に負担

ダンベルシュラッグ: グリップを保持しながらの回旋動作で前腕伸筋群が過緊張

特に注意が必要な組み合わせ

これら3つの間違ったフォームが同時に起こると、肘への負担は倍増します:

反動で上げる + 肘のロックアウト = 急激な過伸展ストレス

肘のロックアウト + 手首のひねり = 外側上顆への複合的負荷

反動 + 手首のひねり = 前腕伸筋群の過剰な遠心性収縮

これらの種目が悪いわけではなく、正しいフォームで行えば非常に効果的なトレーニングです。

重要なのは適切な重量設定、肘を伸ばしきらない(軽度屈曲位を保つ)、手首を固定し、不要なひねりを入れない

反動を使わず、コントロールした動作です。

パーソナルジムでも厳密にフォームをチェックしてもらうべきです。

当院では、これらの種目を安全に行うための正しいフォーム指導と、既に痛めてしまった方への根本的な改善アプローチを提供しています。

やってはいけない手首・肘の使い方

肘を伸ばしすぎない

ロックするまでは伸ばさない

肘を捻りすぎない

過剰に捻る動作は障害が起こる

ダンベルトレーニングで陥りがちな、手首と肘の使い方についてご説明します。

ストリクトとチーティングの違い

通常のトレーニングでは、反動をつけるチーティング動作よりも、ゆっくりした一定のスピードで動くストリクトの方が痛めるリスクは少ないと言われています。

スピードコントロールができていない場合のリスク

このスピードのコントロールが意識されていない場合、適切な負荷でないダンベルを無理に上げようとすると手首を動かしすぎる問題が生じてしまいます。

また、手首を過度に動かしてしまって腱症になってしまったり、腱鞘炎になってしまったり、体の捻転による代償動作が起こり腰を痛める原因にもなります。

本来は肘の屈曲の動作なのに、体をひねって体の捻転を使って持ち上げてしまっていると、トレーニング効果も落ちていきます。

ダンベルカール一つ考えても、適切な重さと、その重さでできる正しいフォームを意識して行えば、障害を起こすリスクはかなり減ります。

関節を動かしすぎないことの重要性をお伝えします。

全ての関節に言えることですが、関節を動かしすぎると炎症や損傷が起きるので、繰り返しになりますが、ゆっくりとした動作で全ての角度に負荷がかかるように行うことで、限界の重量でなくても筋肉に刺激が入ります。

痛めないようにする6つのコツ

ストリクト(一定速度)で行い、スピードをコントロールする

手首を動かしすぎない

体の捻転で代償しない

適切な重量設定

ゆっくりした動作で全角度に負荷

重量設定の間違いが肘を壊す理由

関節の強さというのは遺伝的な要因が大きく、筋肉と違って鍛えることができません。

筋肉量が増えてくると自分の体に過信をしてしまい、トレーニング量や重量設定が限界を超えてしまうとテニス肘や肉離れなどの要因になってきます。

例えば野球などは球数制限があり、1日限界の球数が100球と言われていますが、それはなぜガイドラインがあるかというと、それ以上反復するとスポーツ障害が発症しているからだと言われています。

ダンベルトレーニングも同じです。

ダンベルトレーニングにおいても同じで、1つのトレーニングを継続的に行いすぎてしまうと、ロープが擦り切れてしまったように突然パチッと痛めてしまうこともあります。

それだけ関節というのはデリケートなものなので、筋肉がついてきても過信せず、正しいフォームでできれば専門家に相談できる環境で安全にトレーニングをしていただきたいと思います。

知らないと痛める!重要ポイント

関節の強さは遺伝的で鍛えられない

筋肉量の増加 ≠ 関節の強化

反復動作の蓄積で突然損傷することもある

専門家のチェックを受けながら安全にトレーニング

テニス肘のセルフケアとストレッチ方法

筋肉を揉むのではなく筋肉を押すことが大切です。

皆さんが知らない知識として、筋肉をマッサージなどで揉むといいと思われている方が多いと思います。

実は、この筋肉を揉むような調整法というのはマイナス点があります。

モヤモヤ血管理論についてご説明します。

それは、慢性痛の痛みに対して「モヤモヤ血管」という理論があります。

実は長い間痛くなっているところは、毛細血管のような異常な血管が増えてしまい、血流が過剰に亢進しすぎてしまっているので、揉むと痛みが増長されることがあります。

その為、肘へのアプローチは押した方が無難です。

もやもや血管のセルフケアは奥野先生の記事が参考になります。

トレーニング再開の判断基準

肘のダンベルトレーニングの再開のタイミング

痛みを完全に改善してから行うべき

肘のダンベルトレーニングの再開のタイミングは、痛みを完全に改善してから行うべきです。

まずセルフチェックを

まず、ダンベルを握る前に:

肘を曲げる動作と伸ばす動作で痛みがあるのか?

ひねりの動作で痛みがあるのか?

これをチェックしてください。

この負荷をかけない状態で少しでも肘に痛みや違和感がある場合は、肘のトレーニングを行うべきではありません。

もしあなたがどうしてもトレーニングを行いたいとしたら、肘関節を曲げないで胸や背中に刺激を与えられるトレーニングというのを考える必要があります。

ダンベルを使ったトレーニングは握る動作があることから、少しでも痛みがある時はあまりおすすめできません。

しかし、例えばマシンを使ったトレーニング、ケーブルマシンを使ったトレーニングだと、アタッチメントによっては手で握り込まなくても局所的に効かせられるトレーニングというのも考えつくと思います。

テニス肘を根本改善するねもと整体のアプローチ

テニス肘の整体での施術

痛みがあるときは肘へ直接施術を行う

全身のバランス調整が必要な理由

肘の外側の痛みは、実は頸椎の首の関節である頸椎のC5-C6あたりの神経根の問題 から起こることがあります。そしてその頸椎も全身のバランスが悪くなると首も緊張して硬くなっていきます。

つまり、肘の痛みの整体でも必ず全身の整体が効果的だと分かります。

登戸ねもと整体&ストレッチスタジオの「当院のご症状・お悩みメニューまとめ」と「お困り別コラムまとめ」は下記になります。腰痛(坐骨神経痛・ぎっくり腰・分離症・すべり症・腰椎椎間板ヘルニア)肩こり(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア・巻き肩・ストレートネック)膝痛・腱鞘炎など症状・お悩みの個別ページに飛ぶことができます。

お気軽にご相談ください

お身体の不調でお悩みの方、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。

向ヶ丘遊園・登戸ねもと整体&ストレッチスタジオのご予約はこちらです

📞 電話予約 044-922-9881 📱 LINE予約はこちら 🌐 ネット予約(LINE不要)当日予約可・24時間LINE自動予約・24時間ネット予約